Из книги "Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир"

Метаксас Эрик

У ландграфа Филиппа Гессенского были на этот счет кое-какие идеи. Новичком в политике он не был и понимал, что открытая борьба императора с протестантами – лишь вопрос времени. Он заключил, что виттенбергской, лютеранской ветви протестантизма необходимо политически объединиться со швейцарской, цвинглианской ветвью – иначе император и католические силы возьмут над ними верх и Реформация погибнет. Если же две партии Реформации объединятся, пусть не догматически, но политически, им будет легче выторговать для себя выгодные условия. Поэтому Филипп предложил обеим партиям провести в своем замке в Марбурге диспут.

Лютер в этом диспуте был совершенно не заинтересован. Он читал сочинения Цвингли о Святом Причастии и считал, что по этому поводу все уже сказано: Цвингли свою позицию выразил ясно, пойти с ним на компромисс Лютер не может. Кроме того, он чувствовал, что Цвингли, наоборот, активно стремится к этой встрече, – и опасался, что они вдвоем с ландграфом Филиппом начнут давить на него, подталкивая к богословским уступкам. Не хотел туда ехать и Меланхтон. Он, как ни удивительно, все еще верил в возможность компромисса и примирения с католиками; но, если бы лютеране сделали шаг в сторону эксцессов Цвингли, этим надеждам настал бы конец. Однако курфюрст Иоганн считал, что стоит попробовать, – и буквально выкрутил Лютеру руки, заставив поехать. Впрочем, сперва Лютер написал Филиппу. «Я знаю, что не уступлю ни пяди, – писал он. – Прочтя их аргументы, я по-прежнему убежден, что они неправы».

И это была не единственная проблема. Лютер не только не шел на компромиссы по вопросу о Реальном Присутствии – то есть о том, присутствует ли в Евхаристии реальное Тело Христово; не соглашался он и с самой идеей, лежащей в основе этой встречи. Он понимал, что Филипп пытается примирить реформатов ради политического – а следовательно, и военного – союза против императора; однако то понимание Писания, которое исповедовал Лютер, требовало повиноваться поставленным Богом властям. С властями можно не соглашаться – это Лютер уже и делал; можно желать умереть за веру, можно позволить им себя убить, но нельзя восставать против них с оружием в руках. Здесь для Лютера не было даже предмета спора. А создание такого союза – как ясно понимал он, – подтолкнет ситуацию к войне:

По совести, одобрить эту лигу мы не можем, ибо из этого может выйти пролитие крови или иное бедствие, в которое мы окажемся втянуты и не сможем отказаться от участия в нем, даже если бы и хотели. Лучше десять раз умереть, чем взять на свою совесть такое невыносимое бремя и допустить, чтобы Благая Весть стала причиной кровопролития, ибо нам заповедано скорее быть овцами на бойне, чем мстить или защищать себя.

Здесь Лютер выступает как убежденный пацифист – поистине удивительно, если вспомнить, как несколько лет назад он призывал знать «резать и вешать» восставших крестьян! Однако это не должно нас удивлять, если мы вспомним лютерово богословие. Законной власти, считал он, следует повиноваться в любом случае, даже если она хочет нас убить. Если мы, как крестьяне, поднимем оружие против законной власти, – Лютер встанет на ее сторону и не станет советовать ей бросить меч; напротив, он скажет, что власть должна использовать врученный ей Богом меч для наведения порядка. Но в любом случае сама идея богословского диспута и, возможно, принятия какого-то общего исповедания веры у Лютера возражений не вызывала, так что они с Меланхтоном отправились в путь. Диспут был назначен на 1–4 октября.

Вместе с Меланхтоном и Юстусом Йонасом Лютер выехал из Виттенберга 14 или 15 сентября. С ними ехали Георг Рёрер и молодой коллега по имени Каспар Крюцигер. Помощником Лютера в то время был Файт Дитрих: скорее всего, с ними отправился и он. Делегация проехала через Торгау, где встретилась с курфюрстом Иоганном, затем через Готу и Айзенах, где к ним присоединились еще двое лютеранских священников. В Альтенбурге они тепло встретились со Спалатином – и продолжали свой путь.

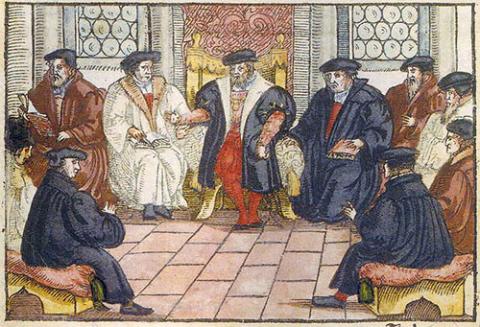

Город и замок Марбург был построен в XI веке как укрепление над рекой Лан, текущей почти в тысяче футов под замковыми стенами. Утром тридцатого сентября, прибыв в Марбург в нескольких каретах, Лютер и его команда уже встретили там Цвингли, Эколампадия и других, в том числе и Мартина Буцера. «Ах ты мошенник!» – довольно добродушно сказал ему Лютер при встрече, упрекая за то, что в споре о Реальном Присутствии тот занял сторону Цвингли. На следующий день приехали Андреас Озиандер из Нюрнберга и Иоганн Агрикола из Аугсбурга. Никогда еще Германия не видела такого многолюдного собрания протестантских богословов!

В первый день были проведены две отдельные дискуссии, Лютера с Эколампадием и Цвингли с Меланхтоном. Как Лютер и ожидал, никто не сказал ничего нового. Эколампадий и Цвингли просто повторили свою позицию: верно, что Иисус верою присутствует в элементах причастия духовно, однако не присутствует и не может присутствовать телесно. Их доквантовое понимание физической вселенной не позволяло вообразить, каким образом Иисус может сидеть на небесах одесную Отца и в то же время присутствовать Телом и Кровью на Тайной Вечере. Лютер снова повторил: Бог делает много такого, чего мы не понимаем. В Писании сказано: «Сие есть Тело Мое» – значит, нам нет нужды беспокоиться о деталях. Все, что нам нужно знать, в этих словах есть. Они не сложны, не туманны, напротив, очень просты и ясны: попытки натянуть на них какое-то сложное толкование обличают либо недостаток веры, либо нечто еще худшее.

На встрече Меланхтона с Цвингли, прошедшей предсказуемо спокойнее, чем у Лютера с Эколампадием, Цвингли записал свою позицию и попросил Меланхтона прочесть, чтобы удостовериться, что они друг друга поняли. В письме коллеге Цвингли объяснял, почему так поступил:

Поскольку Меланхтон чрезвычайно скользок и, как Протей, может превратиться во что угодно, мне пришлось, вооружившись вместо соли чернильницей, схватить его и держать, пока он, оскалив зубы, бился у меня в руках и пытался ускользнуть.

Спор в самом деле получился «скользким». Достаточно сказать, что Цвингли предлагал Меланхтону согласиться с тезисом: «Слова могут только означать». Но кто же спорит о смысле смысла – или о том, что слова есть символы, обозначающие реальность? Спор шел о том, как понимать слова Иисуса: «Сие есть Тело Мое»: имел ли Он в виду, что хлеб воистину стал Его телом – или что он (именно сам хлеб, а не слово «хлеб») лишь означает Его тело? Никто не спорил о том, что слова сами по себе лишь что-то означают: это и так очевидно. Спорили о том, буквально или метафорически употребил Иисус слово «есть».

На следующее утро, до начала дебатов, Лютер проскользнул потихоньку в зал собрания, написал мелом на столе в середине комнаты слова: «Hoc est corpus meum» («Сие есть Тело Мое») и прикрыл их бархатной скатертью. В какой-то момент спора, когда Цвингли потребовал доказательств, что в хлебе причастия действительно присутствует Тело Христово, Лютер понял, что момент настал. Жестом опытного фокусника он сдернул скатерть – и обнажил надпись на столе. Вот оно, доказательство! – как бы сказал он. – Очевидное для всякого – только взгляни! Всего четыре коротких, простых слова: можно ли с ними не согласиться?

Но, кажется, этот драматический жест никого не убедил. Филиппу, впрочем, это и не требовалось: он хотел лишь, чтобы лютеране и цвинглианцы «согласились не соглашаться» и чтобы это разномыслие не мешало им выступить единым фронтом против императора. Если во всем прочем они согласны, – нельзя же допустить, чтобы одно-единственное разногласие все испортило! Может, и так – однако именно это и произошло. По окончании дискуссии Цвингли, явно огорченный, со слезами на глазах сказал, что всем сердцем желал видеть Лютера своим другом и что ни с одним человеком в Германии или во Франции не стремился встретиться так, как с ним. Но эта оливковая ветвь из Швейцарии тронула Лютера не больше, чем итальянский поцелуй Мильтица одиннадцать лет назад. Ответ его прозвучал холодно, как лед. «Молитесь Богу, – сказал он, – о том, чтобы прийти к правильному пониманию этого вопроса».

Почему же Лютер так себя повел? Когда Буцер, пытаясь найти ответ на этот вопрос, спросил, чем не нравится Лютеру позиция его швейцарских друзей, тот ответил:

Дух наш отличен от вашего духа: ясно, что у нас не один дух, ибо не может быть одного духа там, где одни просто верят словам Христа, а другие эту веру порицают, ей сопротивляются, считают ложной, хулят ее всевозможными злонамеренными и богохульными словами. Так что, как я уже сказал, препоручаю вас Божьему суду.

Снова мы слышим от Лютера сомнительную и, странным образом, совсем не библейскую мысль о «духах». Но Лютер твердо стоял на своем – сказал как отрезал и ушел, оставив Цвингли, без преувеличения, в слезах. Как видим, он не позволил себе даже проявить по отношению к Цвингли самую поверхностную доброжелательность, не говоря уж о том, чтобы ответить на его горячее желание дружбы.

Несговорчивость Лютера вкупе с упоминанием «духов» в этом случае очень напоминает его разговор с Карлштадтом о том, одержим ли Карлштадт «духом Альштедта», то есть тем свирепым и кровожадным духом, что обитал в Мюнцере. Что привело Лютера к мысли, что они, различаясь во многих важных догматических вопросах, при этом «имеют один дух»? Почему он был так в этом уверен? Как видно, Лютер не считал нужным это объяснять или обсуждать. То, что добросовестные и, по-видимому, от чистого сердца идущие попытки Цвингли с ним примириться он отверг как «злонамеренные» и «богохульные», выглядело откровенно странно – в том числе и для тех, кто был на его стороне. У всех их создалось впечатление, что Цвингли не желал зла. Но Лютер был непоколебим. Что же двигало им: нетерпимость, злоба, упрямство – или ощущение Божьего перста?